ある日、子牛の革と胡桃の樹

パリのマレ地区に小さな工房がある。フランス語で「reliure」と呼ばれる、本の装丁を施すアトリエだ。ミレニアムの頃、私はその工房に2か月ほど通った。下手の横好きではあるものの、昔から手芸やら工芸やらの手作業が好きだったので、フランスでも何かしらやってみたいと思ってのことだった。

ありふれたものなら日本でもできる。とはいえ、当時は短期の語学留学中だったので、じっくり取り組むようなものもできない。どうせなら今後使ったりできるような、形に残る何かがいい。そんなことを考えていたとき、ガイドブックで目にしたのが装丁だった。

調べてみたところ、A5サイズの日記帳にかかる制作期間は週1・2回通って数か月。私の費用的には、週1回が限度だった。留学期間中に完成させられるだろうか?そんな不安もあったが、フランス滞在中のことを記そうか、いやいや、今後物書きにでもなったら自分でデザインした装丁で本を発表してみたい!などという大胆な野心の方が勝り、私は工房の門戸を叩いた。

工房の師匠というと男性を想像しそうだが、出迎えてくれたのは女性だった。ふんわり金髪パーマに、顔幅より広いフレームのメガネを掛けた50代くらいのマダムで、パリジェンヌだけあってお化粧バッチリ、エプロンまで華やかだった。厚手の前掛けや、銀行員さんや郵便局員さんが着けるような袖用スモックを想像していた私は、料理教室にでも来てしまったのかと思ったくらいだ。

私が訪れたとき、工房には3名の生徒がいて、マダムが各々に私を紹介してくれた。マダムよりはカジュアルな装いの女性2名と、退職後に好きなことをやっていますというような雰囲気の男性1名。みな、マダムとほぼ同世代の方々だった。近所の寄り合いのように馴染みの面々が世間話をしながら作業している姿を前に、当時20代でフランス語もおぼつかなかった外国人の小娘がまごつく様子は想像に難くないだろう。

工房は蛸壺のようになっており、6畳ほどの首部分で各自の作業を、8畳ほどの壺部分で製本を行うようになっていた。作業場には卓球台の半分ほどのテーブルが置かれ、壁沿いも備え付けのカウンターテーブルになっていたため、非常に手狭だった。

工房を訪れた初日、私はマダムに自分の状況を話した。残りの滞在期間が2か月ほどで、週1日くらいしか通えないという私の言葉に、マダムは少し眉をひそめながらも何度もうなずいた。そして、

「あなた次第ではあるけれど、できないことはないと思うわ」

と前向きに答えてくれた。

私はすぐ制作に取り掛かりたかったので、事前に表紙デザインを考えてきていた。製本や断裁のことをよく知らなかったせいもあり、私は1冊作ることを想定していたのだが、マダムは2冊作れると説明してくれた。冊数が増えるのはありがたかったが、2冊作る余裕はなさそうだ。でもそのことが幸いし、1冊であれば私の帰国までに仕上げられるだろう、とマダムが太鼓判を押してくれた。

だが、新たな問題が発生した。私の考えてきたデザインだ。革の表紙に写真画像をはめ込み、背表紙には文字を箔押し・花布は数色の刺繍糸を編み込むようにしたい。知識のないド素人が、こんな風にできたらいいな~という夢や希望をふんだんに盛り込んだそれは、技術的にもコスト的にも、そして制作期間としても跳ね上がるものだと分かった。マダムは私のデザインを「素敵なアイデアだ」と尊重しつつ、素人でもできる範囲の提案をしてくれたのだが、背表紙の文字箔押しはナシ(ガッカリだ……)。花布の編み込みもナシ(更にガッカリだ……)。

「今回は初めてだし、時間もあまりないから、次の機会があればそのときやってみるといいわ」

言葉にせずとも落胆していることが一目瞭然だった(らしい)私に、マダムは「写真画像を活かすことは可能だ」と、一縷の望みを与えてくれた。

まず、表紙に押すデザインの型を作る。押して凹ませた表紙の窪みに、型に貼り付けた布生地や写真画像をはめ込む。写真画像は、加工しやすいようにアート紙かコート紙に印刷する。コスト的に、私の場合はコート紙を使用することになった。

次に、材料の調達。マダムは装丁用の品物を扱う専門店を教えてくれたのだが、私は要り用なものをどのように頼めばいいか、店先でのやり取りに不安を感じていた。そんなとき、

「僕も買うものがあってお店に行くから、一緒に行くかい?」

生徒の男性が声を掛けてくれた。白髪交じりの緩いパーマ(天然かも?)に、少しとがった顎と鼻。「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズのドク(クリストファー・ロイド)から、目力や慌ただしさを除いたような人だった。工房では、いつもマダムと生徒の女性がかしましくしていたが、ドクは黙々と作業に集中していた。彼は口数が少なかったが、「やあ」とか「元気かい?」とか「また来週」など、必ず何かしら挨拶を交わしてくれた。女性陣の話についていけなかった私としては、このちょっとした会話にどれだけ心が和んだことか。工房のオアシス、いや、樹の雰囲気がある。でも、がっしりと頑丈な樫とは違う。白く可憐な花を咲かせるアーモンドでもない。そうだ、彼は胡桃の樹のようだ。家具や楽器の材料にもなる胡桃と、彼の持つ穏やかで温かな親近感が、イメージを重ねたのかも知れない。彼が木製のパイプをくゆらせていたところにも、樹の雰囲気を感じたのかも知れない。私達はメトロで専門店まで向かったが、その間ほとんど口を開かなかった。こういう場合、いつもなら私は緊張してしまうのだが、ドクの雰囲気のお陰で気にならなかった。

ドクの後に従って店に着き、品物を選ぶ段階になって、私は彼がいてくれたことに心から感謝した。ある程度は予想していたが、紙に、こんなにもたくさんの種類があるなんて!辞書を持ってきてはいたものの、専門用語なので私の小さなそれには載っていない。ドクがいなかったら、コート紙がどれだか分からなかっただろう。でも、分かったところでコート紙だけでも数十種類ある。触っていいよと言われたけれど、何が適しているのか分からない。しかも、1枚がべらぼうに高い!!値段は忘れてしまったが、日本の問屋さんなら薄いノート1冊が買えるんじゃないかと思ったことを覚えている。ちょこっとした写真画像で使うためだけに購入することがためらわれ、私は表紙の革だけを買うことにした。

革を選ぶときも、ドクの助言がなかったら、私は間違った買い方をしていただろう。私は深碧色の革を探していたのだが、運よくそれに近い緑のものが見つかったので買うことにした。

「私が作る装丁で使用するためには、どの程度の大きさで頼めばいいんですか?」

私がドクに尋ねると、彼はさも当たり前というように、

「子牛一頭分買うんだよ」

と答えた。

(子牛一頭分?!)

私が驚いている間に、ドクは店員さんに注文内容を伝えてくれたようで、店員さんが革をビロンと広げてくれた。背を中心に、左右2本ずつに開かれた4本の脚。このフォルムは、豪邸の床の敷物やソファーの背もたれに掛けられている哺乳類の革製品としてテレビなどで見たことがある。子牛なのでサイズはそれより小さかったが、

(これを、まるっと、そのまま買うの?)

何だか自分がとても悪いことをするような気がして、私はコート紙の比にならないくらい、この買い物に躊躇した。

(別の材質のものに変えようか……?)

う~むう~むと散々悩んだ挙句、私はこの子牛一頭を買うことにした。子牛にしてみれば、腕のいい職人さんに製品として手掛けてもらえたなら、革となっても多少救われるが、職人見習いですらない若造に買われてしまって、さぞ無念だろう。

(絶対、いいものに仕上げるから!)

子牛に合掌しつつ、私は工房で製本の工程に入った。

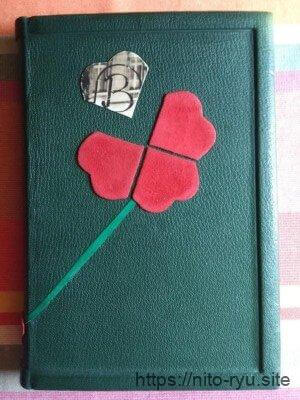

無線綴じした紙の糊をプレス機で定着させたのち、平部分の天地と前小口に厚紙で囲みを付け、これも糊で定着させる。囲みは補強とともに革を貼ったあとの装飾にもなる。革を貼り付け、プレス機で数週間。その間、はめ込む型を作る。写真画像は、手元にあった雑誌に使えそうな写真が載っていたので、それを使用することにした。雑誌はコート紙(あるいはアート紙)で作られていることに気付き、そのまま使えるじゃないか!と、自分の発想に一人悦に入った。工房で余っていた赤紅色のバックスキンをもらえることになったので、写真画像とバックスキンでそれぞれの型を包み、糊で貼っていく。型の糊を定着させたあとは、表紙の革にはめ込む。これも糊で定着させるので、数週間。

その後、表紙の表裏の見返し部分に、イタリアのマーブル紙を貼る。これはマダムが複数工房で揃えていて、どうやら制作料に含まれているようだったので、あの専門店に出向くことはなかった。このマーブル紙を頼むことになっていたら、ドクについて行ってもらわない限り、また注文方法がわからなかったことだろう……。

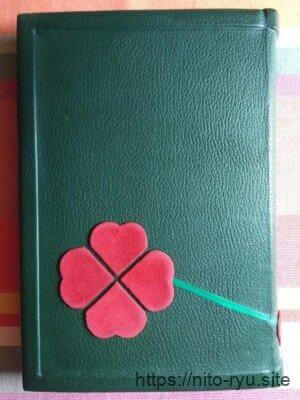

こうして、私は帰国するまでの期間で、何とか2冊のうち1冊の装丁を終えることができた。最初の制作としては何とか見られるものになったので、子牛が成仏してくれることを願う。もう1冊については、「何もしないというのも忍びない」ということで、工房にあったペパーミントグリーン色の端切れ布をもらい、ちゃちゃっと表紙に貼り付け、表裏の見返しに1冊目とは別のマーブル紙を貼ることで制作終了とした。

あれから20年以上が経過し、今年、自著を出版できることになった。自分の装丁ではないものの、物書きの第一歩を踏み出せたことで、本に関わる全てのことが自分にとって更に大切なものになった。工房のマダムやドク。背表紙の箔押しや、花布の編み込み。彼らとまた一緒に、制作することができるだろうか?次の機会が何年後のことになるか、ちょっと楽しみでもある。

※2025年6月8日更新。工房での写真が見つかった。右から私・工房のマダム・ドク。思い出の中のドクはもっとパーマが強かったけれど、この写真を見たらそうではなかった。写真右側のテーブルに置かれた緑表紙の本が、私の制作したもの。黒表紙の本は別の生徒さんのもので、コルクでデコレーションしている。とてもシックで素敵!

制作した本。左が背表紙、中央が表紙、右が裏表紙のデザイン。

左は本の天部分。花布は赤一色のシンプルなもの。2色編みなどにしたかった!右は、イタリア製のマーブル紙を貼った見返し部分。