パリは移動祝祭日

この言葉は、アーネスト・ヘミングウェイが友人に宛てた手紙の中でパリの印象を述べたものであるということを、私は伊集院静さんの『旅だから出逢えた言葉』(小学館文庫)で知った。

―もし きみが幸運にも 青年時代にパリに住んだとすれば きみが残りの人生をどこで過ごそうとも パリはきみについてまわる なぜならパリは 移動祝祭日だからだ。―(同著より)

伊集院さんは旅で、私は自宅で。コロナ禍で、海外どころか用事がなければ近所を出歩くのもはばかられるような時期に出逢った言葉だった。

本の中で伊集院さんはジョアン・ミロの『農園』について触れ、どうしてパリに芸術家たちが集まるのかを探究している。芸術家でなくともあの街の引力に抗えず吸い寄せられ、離れ難かったりそのまま根を下ろす人々があまたいたことだろう。

芸術家を受け入れてくれる人間の力がパリにはある、と伊集院さんは結んでいる。芸術家でなくとも受容してもらいたい、と言葉の端を捉えて拗ねるのはどうかとも思うが、まあ、それが私の本心なのだから仕方がない。

いずれにしても、ヘミングウェイのこの言葉は、私のモチベーションと志をずっと高めてくれている。

伊集院さんは城山三郎氏から‟無所属の時間”を持つことをすすめられたとも記している。私は日本での普段の生活においてはなかなかこの時間を持てずにいるが、幸いにもフランス留学やインターン期間中はそれに費やすことができた。自由で、解放されていて、そして孤独で。異国の地で独りというのは、身軽で束縛もなく奔放になれる反面、時折襲ってくる寂しさとも向き合わなければならなかった。芸術家のように作品に没頭するような日々を送っていなかった身の私には、季節が移ろうように、意識しなくてもこの‟無所属の時間”が勝手に訪れるようになった。最初は部屋の片隅で、そのうちお気に入りの場所で、私はこの時間に浸った。パリのサントュスタッシュ教会やリヴォリ通りを一本入った通りにある小さな広場、ルーブル美術館のサモトラケのニケ像を仰ぎ見る階段、ニースのシミエ地区にあるイタリア庭園や近郊の港町にあるこぢんまりとした礼拝堂、アヴィニョン法王宮殿を対岸に臨むローヌ川沿いのプロムナード……。教会や礼拝堂の静謐な雰囲気はミントの膜が全身を包んだかのようにキリリと清々しく、身体のこわばりが解けていくようなガラス窓の光を浴びれば、新鮮な自分になれる気がした。私はクリスチャンではないけれど、何とも落ち着く場所だ。頭を垂れている人々はみな、祈りを捧げているのだろうか?ああいう場の空気は瞑想に向いている気がするから、瞑想している人がいてもおかしくないと思ったりするのだけれど、それはわきまえない行為になるのだろうか?神父様や修道女の方々は瞑想するというから、教会内で行っていても咎められないはず、と勝手に解釈している(私自身は瞑想したことはないのだけれど)。

写真左:初めてフランスを訪れたときに購入したパリの地図。その数か月後に日本の自宅がもらい火で火災に遭ったときも焼け残った(下が黒ずんでいるのは煤けた跡)。これを手に、何をするでもなく街中を歩き回ったことも、‟無所属の時間”と言えるかも知れない。

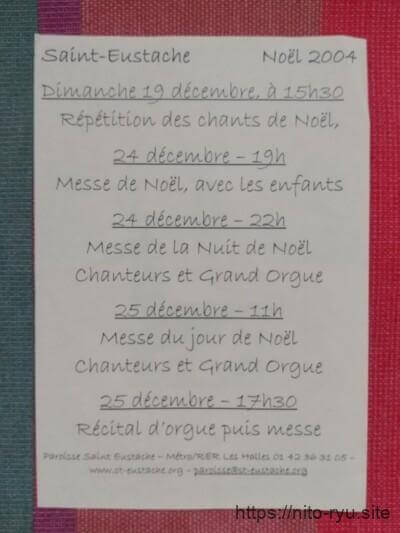

写真右:2004年、インターン期間中の冬休みにパリを訪れたとき、クリスマス時期にサントュスタッシュ教会で執り行われるミサやオルガン演奏のスケジュールチラシをもらった。今年もあと2週間ほどしたら、少年少女の澄んだ声や厳かなオルガンの音色が、冬の空気でシンとなった街中に溶けて響くことだろう。左の地図に挟んでいたのを見つけたのだけれど、こういうものがなかなか捨てられない(モノが増える……)。

また本の内容をなぞってしまうが、海外の旅で予定どおりにいかないこと、その一方で思わぬ幸運にめぐり逢えたことについても伊集院さんは綴っている。私も似たような体験をしていて、お目当ての絵画を鑑賞しに美術館に出向いたら貸出中(しかも日本に)で、仕方なく特にお目当てはなかった別の美術館に入ろうとしたら閉館時間間際だったので、受付の人が入場料をタダにしてくれた、ということがあった(伊集院さんの体験談とは違い、俗っぽいオチでスミマセン)。また、列車が遅延して乗り継ぎするはずだった列車に間に合わず、時間を潰すために駅を離れ街中に出てみたら、観光地化されていない素朴な風景が残っており、思いがけなくゆったりすることができた、ということもあった。

パリは移動祝祭日。

伊集院さんの訃報を受け、この本のことを思い出し、改めてヘミングウェイの言葉を噛みしめる。

さあ、また、今日から。どこに居ようとも。

この言葉にめぐり逢わせていただいたことへの感謝とともに、ご冥福をお祈りします。